La censure littéraire au Québec

Pierre Hébert (professeur émérite en lettres et sciences humaines) explore ici l’histoire de la censure littéraire au Québec, en soulignant le rôle prépondérant du clergé jusqu’à la Révolution tranquille. On y examine des cas spécifiques de censure, depuis la Nouvelle-France jusqu’au XXe siècle, mettant en lumière la collaboration entre le pouvoir politique et religieux, ainsi que l’émergence d’une législation laïque sur l’obscénité qui marque un tournant. L’analyse porte également sur l’évolution des formes de censure et son impact sur la littérature québécoise.

-

Depuis quelques années, le Québec est le théâtre d’une forme nouvelle de censure, moins verticale qu’autrefois, mais plus insidieuse et virulente, car issue de groupes militants organisés. Pierre Hébert, spécialiste reconnu de la censure littéraire, s’est penché sur cette mutation en analysant un cas emblématique : celui de l’auteur Yvan Godbout. Accusé à tort de production de pornographie juvénile pour un passage fictif dans un roman d’horreur, Godbout a été au cœur d’une chasse aux sorcières moderne qui en dit long sur l’état de la liberté d’expression au Québec.

-

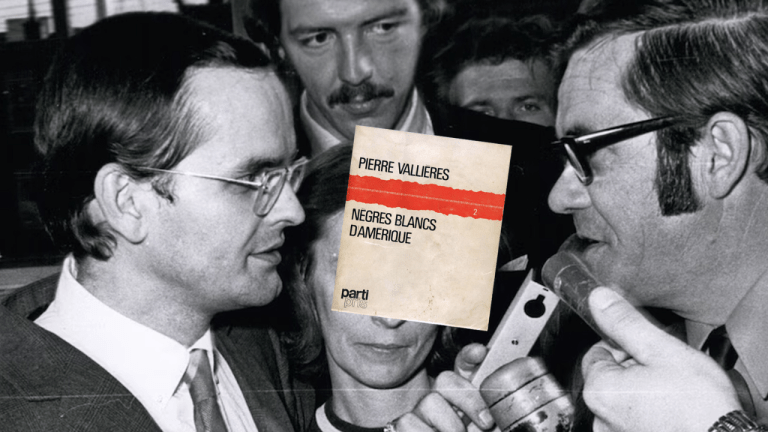

Il y a des livres et des pièces de théâtre qui n’ont pas seulement dérangé… ils ont carrément secoué tout un système. Prenez Nègres blancs d’Amérique, de Pierre Vallières : à sa parution, l’ouvrage est saisi, retiré du public. Une censure radicale, brutale, comme si on avait voulu effacer d’un seul coup la voix de son auteur. Quelques années plus tard, un autre choc : Les Fées ont soif, de Denise Boucher. Cette pièce devient le centre d’une tempête médiatique et sociale. Elle est attaquée de toutes parts : par la justice, par le clergé, et par des institutions qui y voyaient une menace pour l’ordre moral. Et pourtant… ironie du sort, ces œuvres que l’on voulait réduire au silence sont aujourd’hui considérées comme majeures. Comme le rappelle Pierre Hébert, leur censure n’a pas étouffé leur message, elle l’a au contraire amplifié. Elle a déclenché des débats passionnés sur la liberté d’expression, sur le pouvoir des mots, et sur le rôle de la culture dans une société en pleine transformation.

-

L’invasion des Crime Comics pousse l’Église à transférer la censure au système judiciaire. La loi sur l’obscénité de 1959 et les procès, dont celui de L’amant de Lady Chatterley, établissent un précédent, reconnaissant le statut particulier des œuvres littéraires et les protégeant d’une censure aussi rigide que d’autres publications.

-

Imaginez le Québec de la fin du XIXe siècle : les clochers dominent l’horizon, et l’Église règne sur les esprits autant que sur les consciences. Dans ce climat, écrire n’est jamais un geste innocent. C’est un pari risqué, parfois même un acte de défi. Prenons l’exemple de Marie Calumet, ce roman de Rodolphe Girard publié en 1904. Il dépeint avec ironie la vie paroissiale, et cela suffit pour déclencher la colère des autorités religieuses. Le verdict tombe : interdiction pure et simple. Le livre est retiré des librairies, condamné au silence officiel. Mais la censure n’a pas toujours besoin de frapper avec fracas. Elle sait se montrer sournoise, comme dans le cas du Débutant de Damase Potvin. Là, pas de condamnation publique, pas de scandale… juste un silence glacial. Ignoré par les critiques, tenu à l’écart des circuits de diffusion, le roman disparaît doucement dans l’ombre. Une censure par omission, tout aussi efficace qu’une interdiction. Et puis, il y a l’autre visage, plus intime encore : l’autocensure. Celle qui fait trembler la main de l’auteur avant même d’écrire. Claude-Henri Grignon, avec La Scouine, en fait l’expérience : comment oser critiquer une société dominée par le clergé sans risquer l’exclusion ou la réprobation publique ? Dans ce contexte, la plume s’alourdit, la voix se brise, et l’imaginaire se réduit à ce qui peut être toléré. La censure, au Québec, n’a donc pas été qu’une série d’interdits ponctuels. Elle a été un climat, une atmosphère. Une chape de plomb qui pesait sur les écrivains, limitant leur audace, freinant la diffusion des idées, et modelant une littérature contrainte à s’autodiscipliner. Et c’est toute la liberté d’expression qui, pendant des décennies, s’est trouvée prisonnière de cette ombre cléricale.

-

Nous sommes en 1840. Montréal accueille un nouvel évêque : Monseigneur Bourget. Et dès son arrivée, il impose un climat de fer. L’Institut canadien de Montréal, symbole d’ouverture intellectuelle, devient l’ennemi à abattre. Excommunications, interdictions, condamnations… tout ce qui s’écarte de la morale catholique est visé. C’est une censure brutale, presque inquisitoriale. Mais le temps passe, et avec le XXe siècle surgissent de nouveaux défis : journaux, radio, cinéma, littérature populaire. Impossible pour l’Église de tout interdire. Alors, elle adapte sa stratégie. Plutôt que de brandir le marteau de l’excommunication, elle met en place un système plus subtil : des cotes morales. Comme une grille de lecture officielle pour dire aux fidèles ce qui est « sûr » de lire, et ce qui pourrait les mener sur une mauvaise pente. C’est le passage d’une censure frontale à une surveillance plus discrète, mais tout aussi efficace, qui encadre la parole publique et façonne la culture québécoise de l’époque.

-

Le passage de la censure littéraire française à la censure britannique au Québec s'est principalement produit lors de la Conquête britannique de 1760, lorsque les forces britanniques ont pris le contrôle de la colonie française de la Nouvelle-France, y compris le territoire qui est aujourd'hui le Québec. Ce changement de pouvoir a eu un impact significatif sur de nombreux aspects de la vie au Québec, y compris la censure littéraire.

-

Pierre Hébert (professeur émérite en lettres et sciences humaines) explique comment la censure littéraire au Québec a pu devenir un champ de recherche tant par sa complexité que sa longue histoire.